“바이러스를 없애야 할 면역세포가, 왜 갑자기 우리 몸을 공격할까?”

바이러스에 감염된 세포만 정밀하게 제거해야 하는 ‘킬러 T세포’가 때로는 과열된 엔진처럼 정상 세포까지 파괴해 오히려 우리 몸에 손상을 입히는 현상이 있다.KAIST 연구진이 이처럼 폭주하는 킬러 T세포의 활성화 과정을 제어할 수 있는 핵심 원리를 규명하며, 향후 면역 과잉 반응을 조절하고 면역질환 치료제 개발의 실마리를 제시했다.

바이러스에 감염된 세포만 정밀하게 제거해야 하는 ‘킬러 T세포’가 때로는 과열된 엔진처럼 정상 세포까지 파괴해 오히려 우리 몸에 손상을 입히는 현상이 있다.KAIST 연구진이 이처럼 폭주하는 킬러 T세포의 활성화 과정을 제어할 수 있는 핵심 원리를 규명하며, 향후 면역 과잉 반응을 조절하고 면역질환 치료제 개발의 실마리를 제시했다.

▲(오른쪽부터) 신의철 KAIST 교수, 김소영 KAIST박사과정,

박수형 KAIST교수, 은혁수 충남대 의대 교수 (상단) 이호영 KAIST박사

KAIST은 의과학대학원 신의철·박수형 교수 연구팀이 충남대 의대 은혁수 교수와 공동연구를 통해, 킬러 T세포의 ‘비특이적 활성화’가 일어나는 분자적 원인을 규명하고, 이를 조절할 수 있는 새로운 치료 전략을 제시했다고 밝혔다.

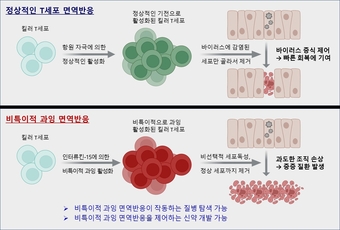

킬러 T세포(CD8+ T세포)는 감염된 세포만 선별적으로 제거해 바이러스 확산을 억제하지만, 반응이 과도해지면 감염되지 않은 정상 세포까지 공격하여 염증과 조직 손상을 유발할 수 있다. 이러한 ‘과잉 면역 반응’은 중증 바이러스 질환이나 자가면역질환으로 이어질 수 있다.

연구팀은 2018년, 세계 최초로 사이토카인(cytokine)에 의해 비특이적으로 활성화된 킬러 T세포가 아무 세포나 무작위로 공격한다는 사실을 규명하고, 이를 ‘비특이적 T세포 활성화’로 명명한 바 있다. 이번 연구는 그 후속 연구로, 이러한 비특이적 활성화의 분자적 기전을 규명했다.

특히 연구팀은 여러 사이토카인 중 ‘인터류킨-15(IL-15)’라는 물질에 주목했다. 실험 결과, IL-15는 킬러 T세포를 비정상적으로 흥분시켜 감염되지 않은 세포까지 공격하게 만들지만, 반대로 바이러스 감염 등 항원 자극이 있을 때는 이러한 과잉 반응을 억제함을 밝혀냈다.

이러한 억제 작용은 세포 안의 칼슘(Ca²⁺) 농도가 변하면 칼시뉴린(calcineurin)이란 단백질이 작동하고 이 신호가 NFAT라는 조절 단백질을 움직여 킬러 T세포의 행동을 제어한다는 사실도 새롭게 규명됐다. 즉 IL-15 신호에 의해 활성화되는 세포 내부의 칼시뉴린–NFAT 경로가 브레이크 역할을 하는 것이다.

또한 연구팀은 일부 면역억제제가 이 칼시뉴린 경로를 차단해 면역을 억제하기는 커녕 오히려 특정 상황에서는 IL-15에 의한 킬러 T세포의 과도한 활성화를 촉진할 수 있음을 확인했다. 이는 면역억제제의 작용이 모두 동일하지 않으며, 환자의 면역 반응 양상에 따라 약제를 신중히 선택해야 함을 의미한다.

연구팀은 유전자 발현 분석을 통해 IL-15에 의해 비정상적으로 활성화된 킬러 T세포에서만 증가하는 유전자 세트(마커)를 찾아냈으며, 이 마커가 급성 A형 간염 환자의 킬러 T세포에서도 뚜렷하게 증가함을 확인했다. 이를 통해 해당 마커가 질병 진단에 활용될 수 있는 가능성을 제시했다.

이번 연구는 중증 바이러스 감염, 만성 염증성 질환, 자가면역질환, 장기이식 거부반응 등 다양한 면역 질환의 발병 원인 이해에 중요한 단서를 제공한다. 또한 IL-15 신호를 표적으로 하는 새로운 면역조절 치료제 개발에도 기여할 것으로 기대된다.

신의철 교수는 “우리 몸의 킬러 T세포는 단순한 방어자가 아니라, 염증 환경에 따라 ‘비특이적 공격자’로 변할 수 있음을 보여준 연구”라며 “이러한 비정상적인 활성화를 정밀하게 조절하면, 난치성 면역질환에 대한 새로운 치료법을 개발할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구 결과는 의과학대학원 이호영 박사와 박사과정 김소영 학생이 공동 제 1저자로 참여한 논문으로, 국제학술지 면역학(Immunity)에 10월 31일 자 게재되었다.

이 연구는 한국연구재단, 한국보건산업진흥원, 기초과학연구원(IBS)의 지원으로 수행되었다.

그림】정상적인 면역반응에서는 킬러 T세포가 항원 자극에 의해 활성화되어 바이러스에 감염된 세포만 선택적으로 제거하여 바이러스 증식을 제어하고 환자의 빠른 회복을 돕는다. 하지만 인터류킨-15에 의해 비특이적으로 과잉 활성화된 킬러 T세포는 정상 세포까지 무작위적으로 공격하여 과도한 조직 손상을 유발하고 중증 질환을 일으킬 수 있다. 향후 연구를 통해, 이러한 비특이적 과잉 면역반응이 작동하는 질병들을 찾아낼 수 있고 이를 제어하는 신약 개발이 가능할 것으로 기대된다