최근 유망 기술 중 하나가 유전자 가위 기술이다. 각종 질병 세포 및 동식물에서 유전자 가위를 이용하여 유전자를 직접 편집함으로써 질병의 원인이 되는 유전자를 교정하거나 혹은 품질이 우수한 동식물을 만드는데 활용되고 있다.

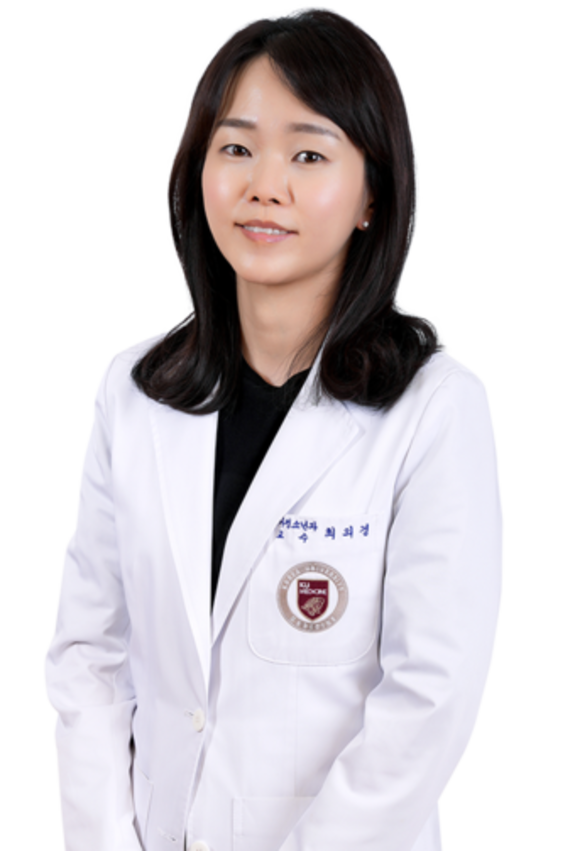

연세대 의대 김동욱 교수는 2015년 박철용 박사, 성진재 학생과 같이 혈우병 (IBS 김진수 교수팀과 공동연구), Fragile X 증후군 (취약 X 증후군) 등의 환자 유래 역분화 줄기세포(iPS cells)에서 고장 난 유전자를 세계 최초로 교정하여 셀 스템 셀(Cell Stem Cell, IF=22.2), 셀 리포트 (Cell Reports, IF=8.3)등 셀 (Cell) 자매지에 논문으로 발표한 바가 있다. 그 후 이렇게 유전자 교정된 줄기세포를 그 환자에게 다시 세포치료제로 사용하려는 연구가 계속되고 있다. 이러한 질병에서 유전자 변이는 보통의 단순 변이 (Point mutation)보다 아주 복잡한 염색체의 구조적 변이 (Structural Variations)를 수반하는 경우가 많다. 김 교수팀은 최근 셀 (Cell) 자매지 트렌드 인 바이오테크놀로지 (Trends in Biotechnology)에 좀 더 복잡한 구조적 변이 관련 질병의 유전자 교정 및 질병 모델링에 대한 총설을 발표하였다. 이 총설에서는 크리스퍼같은 유전자 가위를 이용하여 환자 유래 줄기세포 혹은 암세포에서 구조적 변이인 염색체 역위 (Inversion), 염색체 전좌 (Translocation), 반복염기서열의 과다증폭 (Short nucleotide repeat expansion) 변이를 어떻게 교정하고, 또 어떻게 만들 수 있는지 (질병 모델링) 그 전략에 대하여 보고하였다. 환자 유래 줄기세포 (iPS 세포)에서 유전자를 교정하면 그 교정된 줄기세포를 다시 그 환자에게 세포치료제로 (유전자 및 세포치료제) 사용 할 수 있다. 또 유전자 가위로 인위적인 암 모델을 만들면 암이 생기는 질병 연구 및 신약 개발에 활용이 가능하다.

염색체 역위는 혈우병 및 일부 폐암 등에서 주로 발견되는 변이로 유전자 일부분이 뒤집어져 있다. . 그 결과 유전자가 망가지거나(혈우병의 경우), 서로 다른 유전자가 융합되어 비정상적으로 발현(폐암의 경우)하게 된다. 이러한 유전자 역위의 경우 그림1에서 보는 바와 같이 하나의 유전자 가위로 뒤집어진 부위의 서로 유사한 상동 염기 서열을 자르게 하여 다시 뒤집게 하거나 혹은 두개의 서로 다른 유전자 가위로 뒤집어진 부위의 양쪽을 잘라 다시 뒤집어 정상으로 되돌릴 수 있다.

염색체 전좌는 백혈병 (Leukemia)이나 육종 (Sarcoma)을 비롯 각 종 암에서 흔히 발견되는 것으로 어떤 염색체 일부분이 떨어져 나와 다른 염색체에 결합함으로써 형성되는 변이이다. 이러한 변이는 대개 서로 다른 유전자끼리 융합을 매개하여 유전자 발현의 이상을 초래함으로써 각종 암을 일으키는 것으로 알려져 있다. 이 경우 교정 전략으로는 전좌 현상이 일어난 염색체 부분을 유전자 가위로 잘라 잘린 염색체 부분을 원래의 위치로 이동시킴으로써 염색체 전좌를 교정할 수 있다.

반복염기서열의 과다증폭은 취약 X 증후군, 헌팅턴 병과 같은 질병에서 흔히 발견된다. 이러한 질병에서는 짧은 길이의 염기 (예, CGG, CAG등)가 과다 반복되어 나타난다. 비록 정상인의 경우에서도 이러한 반복 서열이 적당한 길이로 존재하지만 (예: CGG가 55번 이하 반복), 이러한 반복 서열이 과다증폭하게 되면 (예: CGG가 200번 이상 반복) 유전자의 발현에 이상을 초래하거나 혹은 단백질의 기능에 영향을 주어 질병으로 발전하게 된다. 이러한 반복염기서열의 과다 증폭의 경우, 과다 증폭된 양 말단이나, 한쪽 말단 혹은 반복서열 내부를 유전자 가위로 절단하여 정상적인 수준의 반복 염기 서열을 가지도록 교정할 수 있다.

김 교수는 “이러한 구조적 변이는 생물체 진화에 있어 유전체의 다양성을 증가시키는 기능을 하지만, 경우에 따라 혈우병, 암, 취약 X 증후군과 같은 유전질환을 일으키기도 한다”며, “최근 크리스퍼(CRISPR/Cas9)같은 맞춤형 유전자 가위 기술의 발전은 이러한 유전체의 구조적 변이를 교정하고, 또한 질병 모델을 만들어 질병 연구 및 신약 개발 연구에 크게 기여하고 있다.”고 말했다.