고령화 사회로 접어들면서 치매, 파킨슨병과 같은 뇌 질환 환자가 빠르게 증가해 의료와 복지의 중요한 과제로 떠오르고 있다. 뇌 질환을 제대로 이해하고 치료하기 위해서는 뇌 속 신경세포가 주고받는 전기 신호를 오랫동안 관찰해야 한다. 하지만 기존 전극은 삽입 후에 한 달이 지나면 염증과 흉터로 인해 신호가 흐려져 장기적인 연구와 치료 적용에 큰 제약이 있었다.

한국과학기술연구원(KIST, 원장 오상록) 뇌융합연구단 성혜정 박사팀은 서울대학교(총장 유홍림) 박성준 교수팀과 공동으로 뇌에 삽입하는 전극의 수명을 기존 1개월에서 3개월 이상으로 늘린 획기적인 코팅 기술을 개발했다고 밝혔다.

한국과학기술연구원(KIST, 원장 오상록) 뇌융합연구단 성혜정 박사팀은 서울대학교(총장 유홍림) 박성준 교수팀과 공동으로 뇌에 삽입하는 전극의 수명을 기존 1개월에서 3개월 이상으로 늘린 획기적인 코팅 기술을 개발했다고 밝혔다.

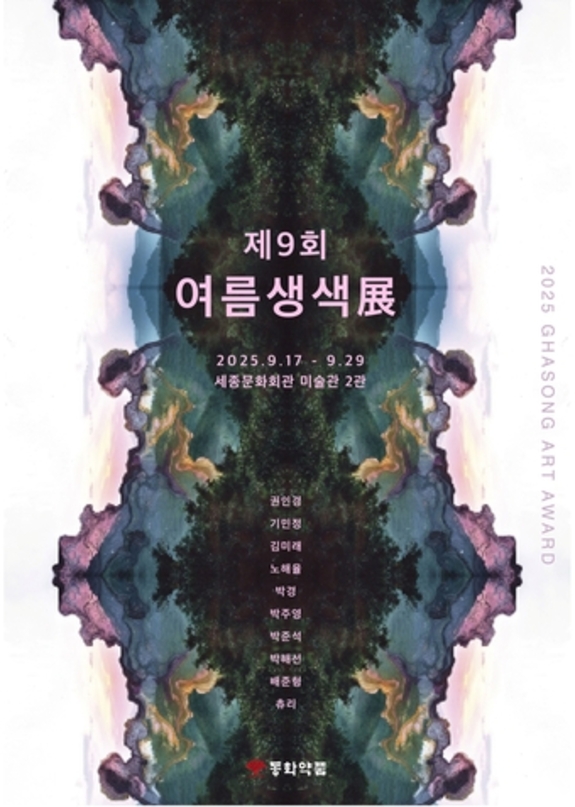

▲(왼쪽부터) KIST 성혜정 선임연구원, 서울대 박성준 교수(이상 교신저자),

KIST 최윤영 학생연구원, 서울대 전후진 박사후과정.(이상 제1저자)

이번 성과는 뇌 신호를 장기간 안정적으로 기록할 수 있는 기반을 마련해 뇌과학 연구와 임상 적용의 활용 범위를 크게 넓힐 것으로 기대된다.

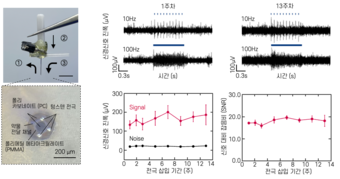

연구팀은 기존의 딱딱한 실리콘 대신 유연한 플라스틱을 사용해 뇌 조직 손상을 줄이고 전극 표면에 100나노미터(nm, 10억분의 1m) 두께의 특수 코팅을 적용해 내구성을 높였다. 머리카락 굵기 정도의 수준으로 매우 가는 이 전극은 뇌 신경세포 활동을 실시간으로 기록할 뿐 아니라 약물 전달도 가능하다. 특히, 코팅은 뇌척수액과 만나면 부풀어 올라 단백질과 면역세포의 부착을 막음으로써 염증과 흉터 생성을 억제하고 전극과 신경세포 간 접촉을 장기간 안정적으로 유지하도록 한다.

생쥐 실험을 통해 새 전극은 기존 전극보다 염증 반응을 60% 이상 줄이고 신경세포 생존율은 85% 높이는 것을 확인했다. 또한, 시간이 지날수록 뇌 신호의 선명도를 나타내는 신호 대 잡음비(Signal-to-Noise Ratio, SNR)가 개선돼 장기간 안정적이고 신뢰성 있는 뇌 신호 측정이 가능함을 입증했다. 이는 뇌 질환 연구와 뇌 신호 기술 개발에 실질적인 활용 가능성을 보여준다.

이번 기술은 치매, 파킨슨병 등 퇴행성 뇌 질환을 장기간 추적 연구할 수 있는 발판을 제공하는 동시에 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 상용화에도 기여할 수 있다. 더 나아가 심장 스텐트, 인공관절 등 다양한 이식형 의료기기의 안정성과 성능을 높일 수 있어 의료기기 산업 전반에도 파급효과가 클 것으로 기대된다. 연구팀은 후속 연구를 통해 재활 모니터링, 정신건강 관리, 뇌질환 진단 등 뇌 삽입 전극의 응용성을 평가하고 다양한 이식형 의료기기에 코팅 기술을 확대 적용해 산업적 가치를 높여갈 예정이다.

KIST 성혜정 박사는 “이번 연구는 기존 전극의 수명 문제를 근본적으로 개선해 장기간 안정적인 신경 신호 확보가 가능해졌다는 점에서 의미가 크다”라고 밝혔다. 서울대 박성준 교수는 “새로운 전극 기술은 뇌 연구뿐 아니라 다양한 신경질환 치료법 개발에도 중요한 토대가 될 것”이라고 말했다.

본 연구는 과학기술정보통신부(장관 배경훈)의 지원을 받아 KIST 주요사업 및 우수신진연구 (RS-2025-00517552), 중견연구 (RS-2023-00207970), 보스턴-코리아 프로젝트(RS-2024-00467213)로 수행됐다. 이번 연구 성과는 국제 학술지 「Biomaterials」 (IF 12.9, JCR 분야 3.6%)에 게재됐다.

[그림 1] 유연 뇌전극 표면 개질을 위한 광개시제를 이용한 화학 기상 증착법 (piCVD) 적용 모식도

[그림 2] 뇌전극 코팅 전-후의 뇌조직염색 결과 차이 비교 분석

[그림 3] 연구에서 활용한 코팅된 유연 뇌신경전극의 단면도 (좌) 및 시간에 따른 신경 신호 기록 성능 (우)