신경발달장애 소아 환자는 또래보다 머리 크기가 작은 ‘소두증’이 동반되는 경우가 많지만, 그 발생 원인은 명확치 않았다. 국내 연구진이 소두증과 연관된 유전적 스펙트럼을 규명하고, 원인불명이던 환자의 56.7%에서 유전적 원인을 밝혀냈다. 이 결과는 뇌 발달 경로에 대한 이해를 넓히고, 신경발달장애 환자를 위한 정밀 진단의 토대를 마련할 것으로 기대된다.

서울대병원 임상유전체의학과 채종희 교수·KAIST 생명과학과 윤기준 교수(장현수 연구원)·강남세브란스병원 윤지훈 교수 공동연구팀이 소두증을 동반한 신경발달 장애 환자 418명과 가족 632명의 전장 엑솜 유전체 데이터를 분석한 결과, 이 같은 사실을 확인했▲[사진 왼쪽부터] 서울대병원 채종희 교수, 다고 28일 발표했다.

서울대병원 임상유전체의학과 채종희 교수·KAIST 생명과학과 윤기준 교수(장현수 연구원)·강남세브란스병원 윤지훈 교수 공동연구팀이 소두증을 동반한 신경발달 장애 환자 418명과 가족 632명의 전장 엑솜 유전체 데이터를 분석한 결과, 이 같은 사실을 확인했▲[사진 왼쪽부터] 서울대병원 채종희 교수, 다고 28일 발표했다.

KAIST 윤기준 교수·장현수 연구원,

강남세브란스병원 윤지훈 교수

소두증은 연령 및 성별의 평균치보다 2표준편차 이상 머리 둘레가 작은 경우로, 뇌 성장과 발달의 지연으로 이어질 수 있다. 태어날 때부터 머리 크기가 작은 일차성 소두증과 자라나면서 머리 성장이 멈추는 이차성 소두증으로 구분되며, 약 1,300개의 유전자가 이 질환의 발생에 연관되었다고 알려졌다.

그러나 소두증의 결정적인 유전적 원인은 아직 명확히 밝혀지지 않았다. 신경발달장애 환자와 가족들에게 정확한 진단과 치료를 제공하고, 출산 계획을 돕기 위해 소두증 발생에 관여하는 핵심 유전자를 규명하는 것이 중요하다.

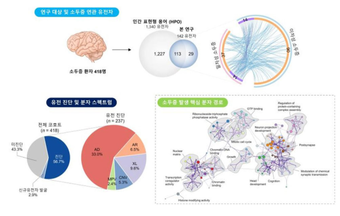

연구팀은 대규모 유전체 데이터를 분석해 소두증 발생과 관련된 142개의 유전자를 확인하고, 전체 환자의 56.7%(418명 중 237명)에서 유전적 원인을 규명했다. 특히 29개의 유전자가 새롭게 발굴되어 소두증에 대한 유전적 이해도를 높였다. 실제로 원인 불명으로 반복된 유산과 발달장애 아동 출산을 경험했던 한 가족이 이번 분석을 통해 정확한 유전적 원인(SMPD4 유전자 결실)을 발견했으며, 유전 상담과 착상 전 유전진단을 받아 자녀 계획을 이어갈 수 있었다.

또한, 연구팀은 일차성 및 이차성 소두증에 관여하는 유전적 기전에 차이가 있음을 확인했다. 일차성 소두증은 주로 뇌 발달 초기 단계 경로(DNA 손상 반응, 세포 분열 등)로부터 밀접한 영향을 받는 반면, 이차성 소두증은 신경 성숙 후기 단계 경로(시냅스 형성 및 조절, Wnt/β-catenin 경로 등)와 연관되어 있었다.

나아가 미진단 환자군 분석 결과, 후보 유전자 12개가 추가로 발굴됐으며, 그중 ‘RTF1 및 ASAP2’ 유전자가 뇌 발달에 중요한 역할을 하는 것으로 나타났다. 뇌 오가노이드(인공 뇌조직) 실험 결과, 이 유전자들이 결핍된 경우 신경계 세포로 분화하기 전 단계인 신경 전구세포의 증식이 감소했다.

이 연구는 소두증을 동반한 신경발달장애 환자들에게 정확하고 신속한 유전 진단의 토대를 마련했다. 특히 신규 발굴된 소두증 원인 유전자들은 그동안 원인을 알지 못했던 환자와 가족에게 질병 진단의 기회를 제공하며, 미래 세대를 위한 자녀 계획에 있어서도 도움을 줄 것으로 기대된다.

연구책임자인 서울대병원 채종희 교수(임상유전체의학과, 소아암·희귀질환지원사업단 희귀질환사업부)는 “신경발달장애 어린이들의 실제 머리둘레 데이터를 기반으로 광범위한 유전체 분석을 통해 뇌 크기와 뇌기능 발달에 관여하는 유전자 네트워크를 규명할 수 있어 뜻깊다”며 “이러한 유전체 데이터가 축적되면 추후 뇌신경발달장애 어린이들을 위한 맞춤형 치료제 개발의 단초를 제공할 것”이라고 말했다.

KAIST 윤기준 교수(생명과학과)는 “줄기세포 유래 뇌 오가노이드 모델을 통해 새롭게 발굴한 후보 유전자가 실제로 뇌신경발달 과정에 기여함을 확인해 그 의미가 크다”며 “이는 향후 뇌 오가노이드 기반 기능연구 및 치료 기술 개발연구의 가능성을 보여주는 임상 및 기초의학의 성공적인 융합 사례”라고 말했다.

한편, 이번 연구는 이건희 소아암·희귀질환 극복사업과 한국연구재단, 서경배 연구재단의 지원을 받아 수행됐으며, 유전체 분야 권위지 ‘Genome Medicine(IF; 11.2)’ 최근호에 게재됐다.